コラム

2018.5.21

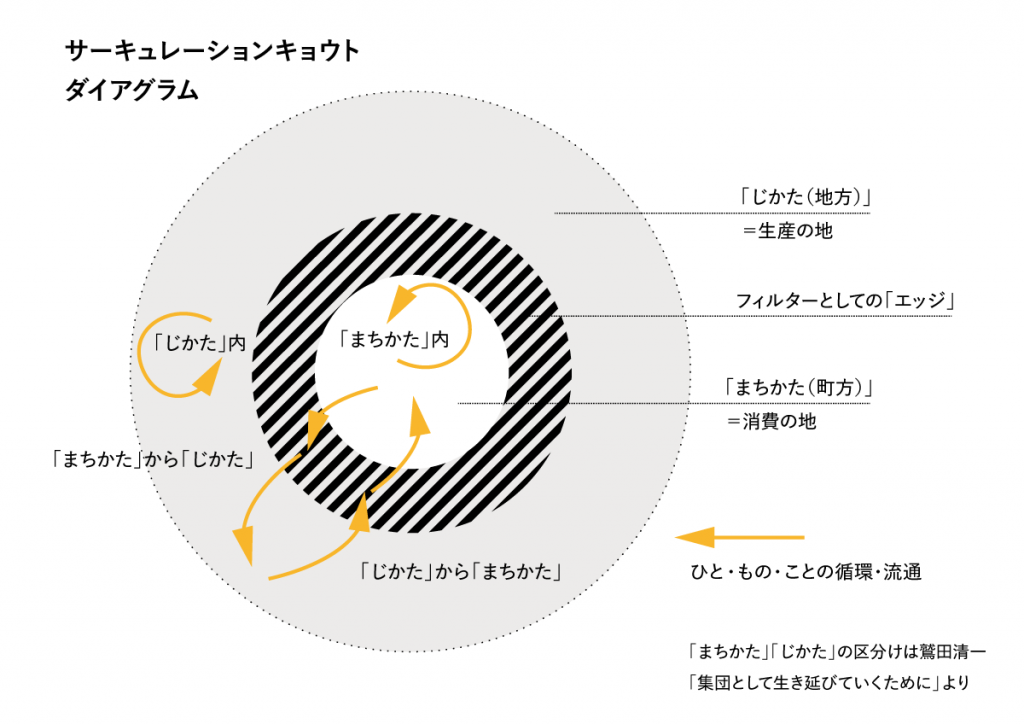

「フィルターとしてのエッジ」という土地の読み解き

惠谷浩子 (奈良文化財研究所 景観研究室研究員)

『Lonely Planet Kyoto』

「京都」と聞いて、なにを思い浮かべるだろうか。英語による旅行ガイドブックで世界一のシェアを占める『Lonely Planet』の京都版の表紙には、祇園のメインストリートである花見小路通にて着物姿の女性がお茶屋さんの前を歩いている写真が採用されている。日本の旅行ガイドブックである『るるぶ』や『まっぷる』の京都版の表紙は毎年決まって寺社仏閣。これが国籍問わず大多数の人が納得する「京都らしさ」といえるだろう。かくいう筆者も同じイメージをずっと京都に抱いてきた。しかし、ロームシアター京都のある岡崎地域の歴史と暮らしの調査に関わるようになったことをきっかけに、「京都らしさ」とかんじているものをつくりだしてきた京都特有の仕組みの一端が、おぼろげながらみえてきた。

「京都らしさ」の表層

岡崎は、東山山麓から鴨川にかけての一帯のうち、丸太町通と三条通にはさまれたエリアにあたる。東に南禅寺があり、中央に岡崎公園が位置する。そこを横断するように琵琶湖疏水が流れている。今でこそ歴史観光都市・京都の一角を占める重要なエリアとなっているが、ここは明治時代になるまでずっと平安京の外側、つまり都の周縁地域に位置してきた。岡崎にはじめて街区がつくられたのは平安時代後期のことで、貴族の別荘や巨大な寺院、上皇の御殿が建てられ、都の副都心になった。鎌倉時代を経て室町時代になると、別荘や寺院は廃れ、かわって鎌倉時代に創建された南禅寺が大きくなる。街区だった土地は農地になり、聖護院大根や聖護院蕪などの生産地として都の食文化を支えるようになった。明治時代になると琵琶湖疏水の開削や博覧会会場として京都の近代化を支えた。岡崎は、歴史を通じて景勝の地であり、また洛中を支える役割を果たしてきたのである。

大手旅行ガイドブックの表紙に象徴されるようなイメージのものとして、わたしたちは「京都らしさ」の表層をとらえているのではないだろうか。しかし、実際の京都市街に分け入ってみると、岡崎を含む平安京(洛中)の周囲をぐるりと取り囲む周縁地域と中心市街地とのローカルな関わりや仕組みによって、「京都らしさ」が支えられてきたことに気付かされる。

洛北地域の暮らし

では岡崎以外の周縁地域では、中心市街地とどのように関わってきたのだろうか。本稿では京都盆地北部(洛北)の3つの地域に限って紹介したい。

京都市北区中川は、京都市街地から車で約30分の距離にある山間地で、北山林業の中心地として成り立ってきた。徒歩でも市街地まで半日ほどで一往復できる立地にあることから、床柱や垂木(屋根を支えるため、棟から軒先に渡す長い木材)といった人力でも運べる細くて付加価値の高い材に特化した生産地となっている。そうした材は、何度も繰り返される枝打ちと、皮むき・乾燥・磨きといった加工作業により生み出され、板材にするのではなく丸太のまま使われる。ここで生み出される材が「茶の湯」と結びついて数寄屋造りの建築や暮らし・文化を支えてきた。その木材を京都市内に運ぶのは女性の仕事だったが、その帰り道、女性たちは山間では得られないような食品や実用品を買い求めて中川まで帰った。

左京区鞍馬本町は鞍馬寺の門前町であり、鞍馬街道の街道筋の町でもある。洛北の谷間に位置し、中川同様に市街地から車で30分ほどの距離にある。燃料革命前まで、その北部に広がる北山一帯で生産された木炭の一大集積地であった。鞍馬の問屋に集められた良質な木炭は「鞍馬炭」と呼ばれブランド化され、ここを拠点に鞍馬街道を通って京都の町方へと運ばれた。また、鞍馬は「木の芽煮」の産地でもある。現在も北山から山椒や蕗をはじめとする山菜が集められて佃煮に加工されて京都市内へもたらされている。

この鞍馬街道と京都盆地との境目に深泥池があるが、その周辺は祇園祭の粽の加工地である。現在は住宅地となっているが以前は農村で、農家の副業として粽の加工がおこなわれてきた。粽づくりに欠かせないクマザサの産地だった北山の花背とも、消費地である山鉾町のある洛中とも、鞍馬街道で結ばれる立地である。

「フィルター」をもつ京都

このようにみてみると、京都の歴史的核である中心市街地と周縁地域は、一方通行ではない相互の支えあいで成り立ってきたことがわかる。また、遠方で生産されたものを盆地のエッジに立地する村々で加工し、その加工品を市街地へ供給する、という関係もみえてくる。岡崎でも琵琶湖疏水の水を水力発電によって電気に加工して市内へ提供し続けている。生産されたものがそのまま市街地へ入ることは少なく、エッジで加工されたり留め置かれたりしながら、ニーズにあわせて必要な量が小運搬され続けている。だから洛中には巨大な倉庫や貯木場といった留め置く施設が見られない。京都のエッジは、中心市街地に対する「フィルター」の機能を持ってきたと言えるだろう。

『Lonely Planet Kyoto』の表紙に話を戻そう。お茶屋さんの数寄屋造りの建築、軒先にかけられた外掛すだれ、店先の提灯とのれん、女性の着物、草履に足袋。どれも周縁地域で生産、加工されて、さらに市内で二次加工されたものばかりだと気付く。その写真は見事に京都らしい仕組みを象徴しているのである。

2018.5.21

サーキュレーションを生きること

吉岡 洋 (京都大学 こころの未来研究センター特定教授)

子供の頃は伏見区深草の下町で育った。その当時、家族で京阪電車に乗って四条河原町に買物に行ったりするのを、「京都に行く」と言っていたことを憶えている。自分たちが住んでいる場所も京都に違いないのにおかしいなと思ったが、「京都に行く」とは「街に出る」というようなことだったのだろう。けれども東京の住宅地に住んでいる人は繁華街に出ることを「東京に行く」と言うだろうか。「京都に行く」の「京都」はたんなる地名ではなくてひとつのイメージ、つまり京都の中の「誰もが〈京都〉として想像する場所」という意味だったのかもしれない。そしてそのイメージに合致する京都は中心部と、いくつかの観光名所に限られている。だから自分の住んでいる場所は京都市ではあっても「京都」ではなかったのだ。

舞妓さん、祇園祭、清水寺などといったものがそうした「京都」のコアなイメージなのだろうが、そうした京都は本当は「よそさん」にお見せするための外向きの顔で、本当の京都らしさはどこかべつな場所にあると、「京都」の中心に住んでいる人々自身も思っている。そうした京都らしさのひとつは、中心と周縁部の「近さ」ではないかと思う。他の大都市から来た多くの人たちが京都について驚くことのひとつは、賑やかな繁華街からほんの2、30分で、のどかな田園風景や山の自然に触れることができるという点である。都会と田舎が互いにこんなに近い距離にあるのは、東京では考えられないことである。

中心と周縁部、都会的な面と田舎的な面は、たんに距離的に近いだけではない。それらはあまりに近すぎて互いに排除することがなく、むしろ混じり合っている。京都は、田舎に対立する場所としての都会ではない。むしろ、京都全体が大きな田舎のようにも見える。こうした関係は、新しさと古さ、モダンと伝統との関係についても言えるのではないだろうか。両者は対立せず、複雑に入り組み反映しあっている。過去の中に未来があり、最新のモードが古い意匠から産まれる。二項対立が成立しない場所なのである。

こうした特徴を可能にしているのが、サーキュレーション、循環という働きではないかとぼくは考えている。この事業で取り上げられた山科区、伏見区、西京区、北区、右京区という五つの区(ぼくはこれまでその中の三つに住んでいたことがある)は、中心部を囲むサークルを形作っているというだけでなく、長い歴史の中でそこを通ってモノや情報や人が運ばれ、都市と田舎、洗練と素朴、新しさと古さとを循環させてきたエリアなのである。その意味で、本当の京都らしさを支えているのはむしろそうした地域であると言うこともできる。

「サーキュレーション」とはまた「リサイクル」と言い換えることも可能である。リサイクルとは一度使ったものを捨ててしまわずに、工夫をしてべつなやり方で使うということだ。そういうのを関西では「ケチ」ではなく「しまつ」と言う。現代では「エコ」だ、素晴らしいと褒められるかもしれないが、本当は「エコ」というのともちょっと違うのではないか、とぼくは思っている。「しまつ」というのは、モノの本来持っている命というか、可能性を無駄にせず使い切るということだ。それは、本当はピカピカの新品が使いたいのだけど環境によくないからガマンしてお古を使う、というようなこととは全然違う。使ったものを工夫してまた使うのは楽しいのだ。リサイクルとは地球のためではなく、それ自体が面白いからやるだけなのである。

リサイクルということをもっと広い視野で考えてみると、それは人間がエコのために頑張ってやる善行などではなくて、そもそも生き物とは徹底的にリサイクルをしているものなのである。たとえば私たちの身体は生きていくのに必要な物質(たとえば水)を、体内で使っては何度も浄化し再吸収して、徹底的にリサイクルして使っている。生きるとは本来そういうプロセスなのではないかと思う。 新しいモノ好きの愚かな近代人は、サーキュレーション、反復、繰り返すことを一様に軽んじる傾向がある。変化、新奇性、オリジナリティにばかり過剰な価値を置き、それを見出せないと「たんなる過去の繰り返しだ」などとバカにする。これはぼくに言わせれば、救いがたく誤った世界観である。作家で批評家のチェスタトンは『正統とは何か』の中で次のように言う。人は変化を生命力の徴と考え、反復をその衰退と結びつけるが、それはまったくの誤りである。その証拠に、生命力に溢れた子供たちは同じ遊びを毎回嬉々として楽めるのに対して、生命力の衰えた大人だけが反復に倦み、変化と新しさを求めて呻吟しているではないか。

生きることとは基本的に反復であり、循環である。芸術などの文化的活動も、生きることの上に成り立っているのだから、やはりその基本は反復であり循環なのである。もちろんそうした反復の過程で、思いがけない新しいものが生まれ出ることはあるが、それは結果であって、それを目指しても仕方がないのである。私たちが生きてきた近代という時代は、反復と循環を軽視する一方で、変化、改革、新たなものの創造といったことにばかり価値を置き、人々を変化へと駆り立ててきた。たしかにそうすることで元気が出た時代もあったのだが、今はそうした「変わらねば」という号令が、生きる上で息苦しい足枷になっていると思うが、人はまだそれに囚われたままである。会議で「別に変わらなくたっていいじゃないですか」などと発言したら袋叩きにあうのである。

そうした意味で「サーキュレーション」は、この時代にたいへん重要なテーマだと思う。政治の世界でも文化の世界でも、今は革新派が古く硬直して見え、むしろ保守派が新鮮に見えるような現象がみられる。立場にとらわれる必要はないが、サーキュレーションというテーマは、本来の意味で保守的であるとはどういうことかを考える機会を与えてくれると思う。逆説的に聞こえるかもしれないが、本当に未来につながる態度とは、目新しいアイデアを捻り出そうと頑張ることにではなく、むしろ大人の賢さから少し離れて、いわばちょっと愚かになり、反復と循環の中に子供のような活力を回復することにあるのではないだろうか。

2018.5.4

【レポート掲載】メディア発表記念トークのレポートが公開されました!

2017.5.9

【コラム掲載】マガジン航「ローカルメディアというフロンティアへ」

「CIRCULATION KYOTO」のキックオフトークイベント翌日、

プロジェクト・メンバー一同、奈良文化財研究所の惠谷浩子さんにヒアリングに伺いました。

その際に話された内容を含め本プロジェクトに込めた想いを綴った、

プロジェクト・ディレクター影山裕樹のコラムが「マガジン航」にて公開されました!

“ある意味、京都の外と内の“エッジ”にある地域が、都の文化を成り立たせる「フィルター=メディア」となっていたわけだ。こうした視点で京都のまちを見ることができるとしたら、例えば加工した木材の端材で作った建材や、あまった食材で作る、その地元にしか存在しない「まかない」のような料理から、境界を担う地域の共通点が見えてくるかもしれない。”

参加をご検討されている方は、ぜひご一読ください。

—

現在、参加者募集中(5/26〆)です!

こちらの特設サイトのフォームにてご記入いただくか、

郵送、各文化会館への持参にて受け付けております。